细读《习近平的七年知青岁月》

细读《习近平的七年知青岁月》

参天之木,必有其根。

怀山之水,必有其源。

每个人都有自己的青春时代。之后,人生历程中拉开的差距,除了所处的不同客观环境、客观条件影响外,很大程度上与青年时代的主观世界、主体努力与人格状态不同直接相关。

习近平同志之所以在今天能担任我们党的总书记,并明确为全党的核心,应当说,与他在陕北延川县梁家河七年知青岁月的艰辛磨炼、积极努力,以及之后的历练密切相关。

同他一起插队的北京知青一语中的说“近平把自己看作黄土地的一部分”;与他曾朝夕相处的村民说“近平既一心为民办事又善于为民办事”;与他相知相交的各方面人士说“陕北七年,他是真不容易也真不简单。”

《习近平的七年知青岁月》是由中共中央党校出版的系列采访实录(共采访29人),用真实的历史细节再现了习近平总书记知青时期艰苦奋斗的成长历程,有助于人们更加全面、历史地认识总书记的过去和现在,更加全面、历史地认识党的十八届六中全会确立习近平总书记党中央核心、全党核心地位的重大意义,从而更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以良好状态和优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

(北京站知青专列即将启动,家属送别的场景)

1969年1月13日,北京八一学校20多名学生背负行囊乘坐知青专列奔赴陕北延安农村,开始了上山下乡的艰苦历程。这其中,有一位15岁的知青—习近平。

(赴延安插队的知青在北京站合影留念)

一、跳蚤关

“刚到生产队的那几天,我们几名知青身上都莫名其妙起了又红又大的肿包,奇痒无比。后来才慢慢知道是“虼蚤”咬的。我们还从文安驿买了一大包“六六六”药粉,大量撒在炕席下以求驱赶跳蚤,但效果不彰。

近平身体虽然好一些,但反应仍然很大。他身上的包又红又大,再加上挠破的血和感染脓渗出,看上去很吓人。为了尽快熬过“跳蚤关”,我们想了不少应对措施。

首先是尽量保持窑洞里外地面的干净,减少跳蚤出现的可能。另外就是在进入窑洞或上炕前抖动裤筒,把跳到身上的零星跳蚤抖掉。在窑洞里停留时尽量离开地面,减少地面上的跳蚤跳到腿上的机会。

那时你如果走进我们的窑洞,常常可以见到近平、我,还有雷榕生挽起裤筒 “圪蹴”(陕北方言,蹲)在各自的凳子上聊天拉话的滑稽情景,我们认为跳蚤跳得再高,也不至于从地面跳上凳子吧。这种情况持续了一年多。”

二、饮食观

“那时农村粗粮多,我们不会粗粮细做,加上没有油水,肚子里总是感觉空空的。蔬菜很少,基本上是有什么菜下来就吃什么。那时候搞“以粮为纲”,蔬菜种得很少,土豆胡萝卜当家,由于不会保存,烂的、冻坏的不少,也不能保证充足供应。农民们吃的菜,主要是酸菜。他们一般在秋后腌上两三缸酸菜,有白菜、胡萝卜、洋柿子(陕北方言,这里的洋柿子是指青西红柿)等。这些腌菜缸放在窑洞里,窑洞的空气中弥漫着一种酸菜的气味。

我们不会腌菜就不腌,于是就没得吃。有时就向关系较好的老乡,如武铁锁、薛玉斌等要点酸菜吃。梁家河后队的老乡都很同情和理解我们这些知青,也从没有拒绝给我们“挖”一碗酸菜。

印象最深的一次是1970年的四五月,长期没吃到新鲜蔬菜的我们喉咙中都“燥得冒烟”。这时正好碰上房东张马有家要将前一年的酸菜倒出来腾出酸菜缸清洗,准备秋冬再腌新酸菜。张马有的婆姨(陕北方言,妻子) 过来问我们要不要倒出的酸菜,给我们拿来了一大盆。我和近平感谢之后不由分说下手抓起酸菜大嚼,直到把那一盆酸菜全部消灭掉,才心满意足地舒了一口气。”

三、劳动关

(北京知青在老乡的带领下学习捶玉米)

"刚开始强度较高的劳动我们并不能很好地适应,比如打坝、拉土、挑水、犁地、挑粪、收麦子这些我们在北京都没干过这样的活,干的不熟练,村民就手把手的教我们。千万别小看这些体力活儿,如果掌握不好技巧,就干的又慢又费力气。

近平是我们村知青里年级最小的一个,这些农活对他来说,真是难上加难。但是他不服输,吃了很多苦,风里雨里一样一样地学。一年之后全掌握了,体力也上来了。后来工分就评成十分,十分还是里边最壮的劳动力。像夏天担麦子,那也就是最多二百斤,十里山路一口气就下来了。”

四、思想观

“我刚一去了以后,看到我们这个窑洞在半山上,星星点点的煤油灯,我跟我的同学说,我说你们感觉有没有像山顶洞人的感觉,那都是说得很不像话了,但是后来我们就是在这样的环境中住了七年。

我们这一代人,特别是插队下乡这一代人,亲身体验过农村艰苦的日子,亲眼见过中国最贫困、最原始的生活。

对近平来说,他所经历的,远远不止这些。在特殊的历史时期,父亲被迫害,他被扣帽子、被歧视、被困在陕北穷山沟里,忍受着各种各样的不公平。然而,近平在困境中完成了一次蜕变,实现了了精神上的升华。他从一个十五六岁的中学生成为一个饱尝人生酸甜苦辣的青年,胸怀为民谋福利的抱负,这就决定了他所走的人生道路的不同。”

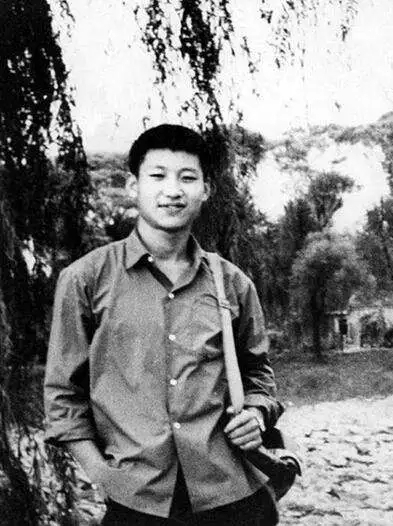

(1972年的习近平)

陕北七年,最大的一个收获,就是“让我懂得了什么叫实际,什么叫实事求是,什么叫群众。这

是让我获益终身的东西。”

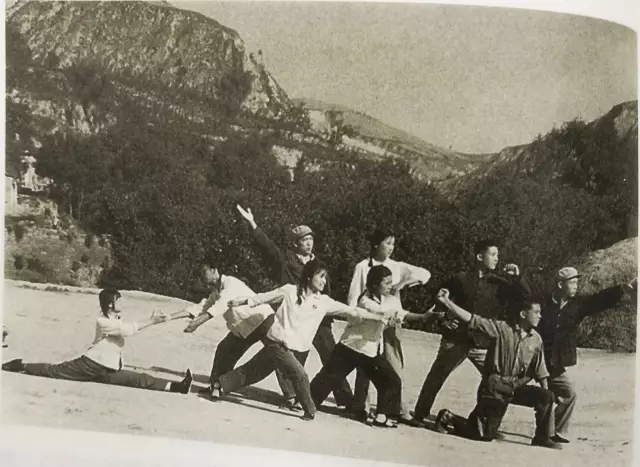

(北京知青在排练节目)

一、红色圣地铸就“初心”

延安的红色历史文化和陕北人民豁达、包容、厚道、质朴、奉献的集体人格,滋养了崇高的政治理念,铸就了“初心”。延安地区,是中国工农红军长征的落脚地,是延安精神的发祥地,是毛泽东思想的成熟地,也是夺取全国政权的出发地。从中国共产党诞生到新中国成立这28年间,有将近一半的时间我们党以延安为中心,在这块黄土地上演绎了一场改天换地、扭转乾坤的伟大传奇。

习近平上山下乡到陕北,在父辈们长期战斗过的黄土地上劳动生活,到宝塔山、延河边流连沉思,瞻仰伟人和革命领袖们当年办公和居住的土窑洞等革命旧址,聆听当年参加过革命的老红军、老赤卫队员、老八路讲述父辈们的青春往事……

这样的点点滴滴,这样的所见所闻,使他对父辈们创业的艰难有了实地的了解,对自力更生、艰苦奋斗的延安精神有了直观的理解,对延安这片养育了中国革命的黄土地产生了特殊感情。

这种精神上的滋养,思想上的升华,不仅奠定了他接受插队生活艰苦磨炼的思想基础,更坚定了他信仰和追随中国共产党的信念。他先后写了八份入团申请书,写了十份入党申请书。执着的追求,艰苦的磨炼,群众的信服,终于使他入党的愿望得到批准,而且还担任了大队党支部书记。

他后来说:十五岁来到黄土地时,我迷茫、彷徨;二十二岁离开黄土地时,我已经有着坚定的人生目标,充满自信。作为一个人民公仆,陕北高原是我的根,因为这里培养出了我不变的信念:要为人民做实事!无论我走到哪里,永远都是黄土地的儿子。

二、和基层群众感情至深

“我们刚到梁家河,才只有几天的时间。在得知20世纪30年代陕北“闹红”时就支持他儿子参加共产党干革命的一位老母亲因为年迈去世后,近平经过允许进入窑洞,面向炕上老人的遗体恭恭敬敬鞠了几个躬。这个做法在当时普通人是想不到,做不到的。那时很多传统都作为“四旧”或“封建落后”破坏掉了。但近平不那么认为,他完全是出于对30年代老共产党员母亲的尊重去做这件事的,这是一种真情的流露。从这件事上,我感到近平对群众和党员是有真感情的。”

“村里有个智力上稍有缺陷的孩子叫“灵娃”干活挺好能顶半个劳力,但他喜欢惹事,经常乱来。村里也有人喜欢逗他,看他出丑,时常双方会发生口角。自从知青来到基建队劳动后,灵娃妈生怕灵娃和知青们发生冲突,伤了谁都担待不起。那时候男知青基本都抽烟,劳动中间休息间歇,近平坐在土坎上卷上一支“大炮”,灵娃经常是一把上去就给抢走了,近平从来对此都是一笑置之,对灵娃没有过疾言厉色,我们知青和老乡都把这件事看在眼里,灵娃妈对此也非常感动,大概之前还没有谁对她的孩子这么宽容、和蔼。”

“当时陕北知青的粮食比农村社员要宽裕一些,有次干完农活在山上吃饭的时候,我们知青吃的玉米团子是黄澄澄的,老乡一看,就说:你们知青吃的是真粮食。近平拿起老百姓的糠团子一看,确实就差了很多,于是就拿他的玉米团子和老乡换饭吃。那个糠团子,确实难以下咽而且热量很少,不顶饿,吃完再干活,没一会就又饿了。近平感到饿的顶不住了,又打开老乡的那个饭包,想再拿块糠团子吃两口。结果发现给老乡的玉米团子他们都放着没吃,近平就问春的妈为什么不吃,在得到你们给的玉米团子是真粮食,想留给干重活的男人和孩子的回答后,近平受到了非常大的触动。”

(1973年习近平于延川)

陕北,不仅是一个地理概念,更重要的是一个文化概念。作为中华民族象征的黄河、长城、黄帝陵,非常奇妙的在陕北这块黄土地相聚。海内外的华人都将这块土地视为自己的“精神家园”。不论是当地人还是投身于这块土地的异乡人,只要他的心脏与这块土地同步 陕北,不仅是一个地理概念,更重要的是一个文化概念。作为中华民族象征的黄河、长城、黄帝陵,非常奇妙的在陕北这块黄土地相聚。海内外的华人都将这块土地视为自己的“精神家园”。不论是当地人还是投身于这块土地的异乡人,只要他的心脏与这块土地同步震颤,这震颤,这块土地就会给他智慧,给他胆略和勇气,不管是谁。

一、才华初显赵家河

“近平在赵家河搞社教开会时和其他干部不一样,其他干部开会,讲话的时候老百姓在下边抽旱烟的、说闲话的、纳鞋底的,基本上没有人听。每次开会,都是乱哄哄地开始,稀里糊涂的结束。

唯独习近平开会,他讲话的时候都大家都静悄悄的听,积极参加讨论。为什么会这样呢?这是因为近平待人随和,知识丰富,把亲身经历、政治常识、国内国际的具体情况、文化艺术,还有北京的一些新鲜事等有趣的内容结合他的社教工作一起讲给大家。让社员们开阔了眼界,学到了很多知识。”

二、 陕西第一口沼气池

从赵家河结束社教工作后回到梁家河不久,习近平就当选了梁家河村的党支部书记。

上任后的第一件大事就是办沼气。他到四川绵阳去考察学习建设沼气池的技术,回来后结合延川当地的气候进行研究、施工。他在知青住的院子旁边挖了一个沼气坑,用水泥打成池子。虽然经历了一些挫折,但沼气池最终办成了,解决了当地历史上长期缺柴烧的困难。

沼气普及以后,梁家河点燃了陕北第一盏沼气灯,一举打破了“沼气不过秦岭”的谬言。村民做饭、照明都可以用沼气,沼气池里清出来的肥料,还可以给庄稼上肥,一举多得。

三、“群众需要什么,近平就干什么”

村民们说:“近平敢担当,能做事,心里装着老百姓,又有一股闯劲,他克服困难,最终把一件件事情都办成了。”

为什么能办成?

因为他凡事都往实里做。村里吃水困难,他就带领村民打了一口吃水井,冬天跳到水里往外挖泥土和石块,站在刺骨的冷水里一干就是挺长时间;

他给村里办了一个铁业社,有效解决了社员劳动工具的需求;

他带领村民打了5大块“水坠坝”,给村里增加了几十亩的耕地;

他还办了一个代销店,方便村里人购买日用品;

他把延川县奖励给他的一辆三轮摩托车,换成了手扶拖拉机和磨面机,供全村使用。

青年习近平任梁家河大队党支部书记一年多的时间,为群众办了很多实事,给村里带来很大变化,过去一到春天青黄不接就全村出动去乞讨的贫困村庄,一时间变得红红火火、一片生机。

(梁家河村民欢送习近平入学留念)

一、读书

学习是人生进步的阶梯,学习能改变命运。

这是不争的事实。

与习近平一起到延川县梁家河插队的知青戴明说:“近平在梁家河从来没有放弃读书和思考。”另外一个与习近平一起到梁家河插队的知青雷平生说:“他勤奋好学到了夜以继日的程度。”

习近平到梁家河插队期间,装满了两个箱子的书。他在田间地头休息间隙抓紧读书,干了一天活再累,晚上也要看书到深夜。那是的“煤油灯”就是在墨水瓶里灌上煤油,插上灯芯,点燃了照明。“近平就拿本书,凑着那点亮光看书,因为离得太近,煤油经常熏得他脸上、鼻子上都是黑的。就是在这样艰苦的环境下,近平每天都要看到大半夜,困得不行了才睡觉。”

他读的书有政治、历史,有文学、哲学、军事,他还注重研读马克思主义经典著作和中国经典古籍。

二、学习与实践相结合

中国古代伟大的思想家孟子说过:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”

孟子这段话所蕴涵的思想,充满了实践论和辩证法。回过头来观察分析,陕北七年正是习近平总书记“苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身”的人生第一站,是他读懂农民、读懂农村、读懂人生、读懂人民、读懂中国、读懂中国共产党的重要起点。

在这里,他学到了书本上学不到的东西,收获到一部不著一字却可以受用终生的人生宝典。这些对他以后的成长和进步奠定了坚实基础。

公网安备 42011102002773号|许可证编号为:

公网安备 42011102002773号|许可证编号为: